庭でミニトマトを収穫していたら、クロメンガタスズメの幼虫に出会ってしまいました。

私は蝶は大好きですが、蛾は嫌いなので、出会ってしまって微妙な感じでした。

このイモムシ、体長10センチくらいで、人間の指と同じくらいの太さがあります。

体の色は鮮やかなグリーンで、蛍光っぽい黄色と青のストライプが一定間隔で斜めに入っています。

目に留まってからイモムシだと認識するまでに結構時間がかかりました。

擬態していて気づかなかったのではなく、むしろ目立っていたのですが、あまりにも人工的な配色で、生き物と気づきませんでした。

人は、自分の概念にないものは視覚に入っても認識できないのだと改めて実感しました。

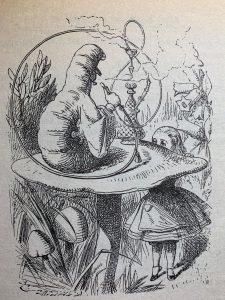

この幼虫、ザ・イモムシという感じで、私の中では『不思議の国のアリス』に出てくる、きのこの上で水パイプをふかすいもむしのイメージです。

幼虫の尾角にはとげとげがあり、「?」マークのように曲がっています。

ちなみに、成虫は背中に人面模様があり、めっちゃ怖いです。

クロメンガタスズメは熱帯起源の蛾で、日本では九州以南にしかいなかったようですが、2000年以降、北上を続けているそうです。

静岡でも、私が子供の頃はこのようなイモムシは見かけませんでした。

蝶の写真を撮るのはとても難しいです。

特に私の好きなアゲハチョウの仲間は、結構なスピードで飛び、じっとしていることも少ないので、たいていブレブレの写真になります。

デジタル一眼レフカメラのスポーツモードで撮れば、素人の私でもなんとか蝶の姿をとらえることができるという感じです。

この日は、庭を歩いていたら、ナガサキアゲハが目の前40センチという至近距離を右から左へ横切り、iPhoneのカメラであわててシャッターを押しました。

案外、普通に映っていて驚きました。

大抵、屋内にデジタル一眼レフカメラを取りに行っている間に、蝶はどこかへ行ってしまうものなので、そのままiPhoneで撮り続けたところ、なかなかうまいこと姿をとらえることができました。

iPhone、おそるべしです。

<参考文献>

海野和男『デジタル一眼レフで撮る四季のネイチャーフォト 日本のすばらしき自然とそこに生きる生き物の一瞬を撮る 』サイエンス・アイ新書

昆虫写真家の海野和男先生がネイチャーフォトの撮り方を惜しみなく教えてくださっている本です。私はカメラの細かい設定については全くわからないのですが、被写体である虫、鳥、植物などのネイチャーとの向き合い方がとても勉強になります。

母が、屋内の洗面所の洗面ボウルにコクワガタのメスがいるのを発見しました。

どこから入ってきたかは謎です。

自ら洗面ボウルに入っていったのか、落ちてしまったのか、わかりません。

洗面ボウルから出ようとしても、滑って登れないようです。

這い上がろうと右前足を必死で伸ばしている姿が健気です。

母によって洗面ボウルから救出され、庭のカエデの木に放されました。

我が家では、なぜこんなところにクワガタが!?という現象がたまに起きます。

玄関前の階段にヒラタクワガタがいたり、

窓ガラスと網戸の間にコクワガタがいたり。

家族の間では、我が家のご先祖はお盆に馬ではなくクワガタに乗って帰ってくる、ということになっています。

私の庭には、知らないうちに自然に生えてきたカラスウリがあり、毎年実をつけます。

カラスウリは雌雄異株で、種から育てると実をつけるまで4~5年かかるといわれているので、今ある株を大事にしています。

カラスウリの株は庭のサクラの樹のすぐ脇にあり、毎年サクラの樹に絡みついて高いところへ登っていくため、カラスウリの花が咲いて実ができるのは、地上4~5メートルのところでした。

しかし、諸事情によりサクラの樹を切ってしまったため、今年はカラスウリがどうなるのか気になっていました。

春になると、サクラの樹からひこばえがでてきました。

カラスウリの株も健在で、サクラのひこばえに絡まって、この夏、地上1メートルくらいのところで生い茂っています。

今まで地上4~5メートルのところで咲いていたカラスウリの花でしたが、今年は地上1メートルという非常に低い位置で育っているため、今まで見ることができなかったカラスウリの花を見ることができました。

カラスウリの花は夜にしか咲かず、しかも翌朝の日の出前には萎んでしまい、目撃するのがなかなか大変な花です。

日中に、今夜咲くと思われるつぼみを発見し、夜に見に行ってみました。

18時50分頃、白くて丸いつぼみが膨らんできました。

19時15分頃、花が咲きます。

花は白くて、5弁の星のような形です。

花弁の縁から白くて細いひも状のものが無数に伸びて広がっていき、レースのようになっています。

レースの部分もあわせると直径10センチくらいです。

それにしても、このデザイン、天才的です。

花弁から細い紐をたくさん出して、ぐちゃぐちゃにしてレースっぽくするなんで、私の発想にはありません。

夜咲く花は白い花が多いですが、カラスウリの花も夜行性のスズメガを引き付けるためにこのような白くて目立つ姿になったといわれています。

この日もスズメガらしき蛾が近くを飛んでいました。

カメラのフラッシュのおかげで写真ではこのようにはっきりと花が見えますが、実際の夜の暗い庭では、懐中電灯で照らさないと花がどこにあるかもわからないです。

香りにもひきつけられているのでしょうが、暗闇の中でこの花を見つけられるなんて、スズメガって私より目がいいじゃないと思いました。

車に乗ろうとしたら、車のタイヤのすぐ側のアスファルトの上に何かが落ちています。

近寄って見ると、仰向けになったセミでした。

しかし、よく見かけるセミの死骸ではありません。

体は乳白色で翅の縁はエメラルドグリーン、近くには抜け殻があります。

状況から推察するに、昨晩、タイヤに上って羽化しようとして失敗したセミだと思われます。

このまま車を動かしたら、タイヤでセミの亡骸を踏みつぶしてしまいます。

忍びないと思い、ほうきでどけたところ、突然歩き出しました。

推察しなおすと、昨晩、タイヤに上って羽化しようとして、羽化した後に自分の抜け殻につかまって翅を乾かしていたところ、抜け殻がタイヤからずり落ちて、一緒に地面に落ち、仰向けになったまま自力で動くことができなかった、という状況だったと思われます。

タイヤで踏んでしまわなくて本当によかったです。

植物にしても虫にしても、まわりは死んだと思っても実は死んでいなかったというのは、意外と多いかもしれません。

今年もこぼれ種からオジギソウの芽が出てきました。

接触などの刺激によって数秒で葉が閉じるオジギソウは、ハエトリソウと並び、「動く植物」の筆頭です。

考えてみれば動いていない植物などないのですが、その動きを人間が秒単位で知覚できるところと、こちらのアクションに直接的な反応を見せるところが、「動く」と思う所以なのだろうと思います。

葉に触れてみると、向かって右側の個体の葉は閉じましたが、左側の個体の葉は閉じません。

触っても葉が閉じない左側の植物は、オジギソウとは似て非なるもの、コミカンソウです。

私の庭には、このように特定の植物のそっくりさんが隣に生えていることがよくあります。

なぜそっくりさんが隣に生えているのか。

仮説1:偶然近くに生えている

コミカンソウ:「オジギソウ?誰それ。知らないし。」

仮説2:似た環境で育つため、近くに生えている

コミカンソウ:「オジギソウ?ああ、体質似てるんで、同じ場所で生活しているんですよ。よく間違えられます。」

仮説3:人間が特定の植物を特別視して大切にするため、特別視されていないそっくりさんが、擬態的な考えで、特別視されている植物の近くに生えている

コミカンソウ:「ここの人間、なんかオジギソウ好きみたいで大事にしてるでしょ。コミカンソウってバレなきゃ人間に抜かれないんで、できるだけオジギソウの近くで繁殖してオジギソウのふりしてるんですよ。」

何の根拠もありませんが、私は仮説3のような気がしてならないです。

2017年にガビチョウ(画眉鳥)が初めて私の庭にやってきたときは本当に驚きましたが、5年経ち、今ではすっかりおなじみの顔になりました。

ガビチョウは、スズメ目チメドリ科に分類される、体長22~25センチくらいの鳥です。色は茶褐色でくちばしが黄色、目の周りとその後方に眉状に伸びた白い模様があるのが特徴です。京劇メイクのアイラインみたいです。

ガビチョウは中国南部から東南アジア北部にかけて生息していますが、日本ではペットとして輸入された個体が、かご脱けにより定着したそうです。特定外来生物に指定されているため、日本の野鳥図鑑には載っていないことが多いです。

七色と形容されるその美しい鳴き声から、中国では非常にポピュラーな飼い鳥で、日本でも古くから輸入されていたそうですが、人気がなくなってペットショップの店頭から姿を消したそうです。

ガビチョウは声がいいだけではなく、ほかの鳥の鳴きまねもします。

今年の春に庭にやってきたガビチョウは、ウグイスの鳴きまねをしていました。

なわばりの主張やメスへの求愛といわれている「ホーホケキョ」の鳴きまねは、本物のウグイスと鳴き声と区別がつかないほどです。

しかし、「キョキョキョキョキョキョキョ、ケキョケキョケキョ、ケッキョ、ケッキョ」という「谷渡り」と呼ばれる警戒の鳴き声のまねは、微妙に旋律が違って、「あなた、絶対ウグイスではありませんよね!?」となります。

長すぎて正確にまねしきれていないのか、意図的にアレンジを加えているのか、よくわからないです。

7月に入り、最近鳴かないなと思っていたら、つがいのガビチョウを見かけるようになりました。

すごく仲良しで、羽繕いをしています。

在来鳥類の衰退の一因となってしまうかもしれない「特定外来生物」と言われても、人間が勝手に連れてきたわけで、どうしたものかという感じです。